북방에서 - 백 석

아득한 옛날에 나는 떠났다

부여(扶餘)를 숙신(肅愼)을 발해(勃海)를 여진(女眞)을 요(遼)를 금(金)을

흥안령(興安嶺)을 음산(陰山)을 아무우르를 숭가리를

범과 사슴과 너구리를 배반하고

송어와 메기와 개구리를 속이고 나는 떠났다

나는 그때

자작나무와 이깔나무의 슬퍼하든 것을 기억한다

갈대와 장풍의 붙드든 말도 잊지 않었다

오로촌이 멧돌을 잡어 나를 잔치해 보내든 것도

쏠론이 십리길을 따러나와 울든 것도 잊지 않었다

나는 그때

아무 이기지 못할 슬픔도 시름도 없이

다만 게을리 먼 앞대로 떠나 나왔다

그리하여 따사한 햇귀에서 하이얀 옷을 입고 매끄러운 밥을 먹고 단샘을 마시고 낮잠을 잤다

밤에는 먼 개소리에 놀라나고

아침에는 지나가는 사람마다에게 절을 하면서도

나는 나의 부끄러움을 알지 못했다

그 동안 돌비는 깨어지고 많은 은금보화는 땅에 묻히고 가마귀도 긴 족보를 이루었는데

이리하야 또 한 아득한 새 옛날이 비롯하는 때

이제는 참으로 이기지 못할 슬픔과 시름에 쫓겨

나는 나의 옛 한울로 땅으로 ― 나의 태반(胎盤)으로 돌아왔으나

이미 해는 늙고 달은 파리하고 바람은 미치고 보래구름만 혼자 넋없이 떠도는데

아, 나의 조상은, 형제는, 일가친척은, 정다운 이웃은, 그리운 것은, 사랑하는 것은,

우러르는 것은, 나의 자랑은, 나의 힘은 없다

바람과 물과 세월과 같이 지나가고 없다

...........................

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

백석과 자야, 그 사랑의 결실 <나와 나타샤와 흰 당나귀>

백석은 1912년 평북 정주 출생, 오산학교를 나와 일본유학, 조선일보기자, 함흥 영생여고 교사.

만주서 해방을 맞아 귀국, 그 후의 이북에서의 행적은 불명.

남쪽에서는 정보당국이 눈앞에 보이지 않으니 무조건 월북불온작가로 분류하여

그의 작품은 모두 금서처분, 6공이 되어서야 해금되어 이동순 시인이 <백석시전집>을 처음 발간(1987년).

백석의 시집이 해금되어 출간되자 <김자야>라는 익명의 여성이 나타나

<내사랑 백석>이라는 "에세이"집을 내며(1995년), 백석 시인과의 숨은 사랑이야기를 털어놓기에 이른다.

<김자야>가 바로 김영한 할머니다.

그녀는 자야라는 이름은 백석 시인이 수자리 간 낭군을 그리는 여인의

심회를 읊은 이태백의 시 <자야오가(子夜吳歌)>에서 따서 지어주었다고 고백하면서

< 당신은 학교의 일과가 끝나기가 무섭게 도망치듯 나의 하숙으로 바람같이 달려왔다.

우리는 새삼 그립고 반가운 마음에서 두 손을 담쑥 잡았다. 꽁꽁 언 손을 품속에 데워서

녹이려 할양이면 난폭한 정열의 힘찬 포옹, 당신은 좀처럼 풀어줄 줄을 몰랐다>

라고 백석 시인이 잠시 내려가 있던 함흥에서의 "로맨스"를 털어 놓았다.

백석의 대표작 <나와 나타샤와 흰 당나귀>는 바로 그녀에게 바쳐진 시였던 것이다.

가난한 내가

아름다운 나타샤를 사랑해서

오늘 밤은 눈이 푹푹 나린다

나타샤를 사랑은 하고

눈은 푹푹 날리고

나는 혼자 쓸쓸히 앉아 소주를 마신다

소주를 마시며 생각한다

나타샤와 나는

눈이 푹푹 쌓이는 밤 흰 당나귀 타고

산골로 가자 *출출이 우는 깊은 산골로 가 *마가리에 살자

눈은 푹푹 나리고

나는 나타샤를 생각하고

나타샤가 아니 올 리 없다

언제 벌써 내 속에 고조곤히 와 이야기한다

산골로 가는 것은 세상한테 지는 것이 아니다

세상 같은 건 더러워 버리는 것이다

눈은 푹푹 나리고

아름다운 나타샤는 나를 사랑하고

어데서 흰 당나귀도 오늘 밤이 좋아서 응앙응앙 울을 것이다

<나와 나타샤와 흰 당나귀> 전문

** <출출이>는 뱁새, <마가리>는 오막살이의 평안도 사투리.

(북한에서 아마도 별다른 족적을 남기지 못한 채 죽어갔을)

백석이 언젠가는 자기를 반드시 찾아올 것이란 믿음을 갖고 평생 홀로 살면서 거금을 모은 김영한 할머니!

그 애타는 사랑의 염원이 점차 이우는 세월에 빛이 바래기도 하련만,

파파 할머니가 되도록 백석만을 사모하며 억척스레 돈을 모았다.

허나 이제 여생이 얼마 남지 않아 자신의 사랑이 이루어질 수 없음에,

또 남북분단의 벽이 살아생전에는 허물어지지 않을 거라는 허망한 체념에 이르러서는

그 쓰라린 심정이 어떠했겠는가!

마침내 비원의 결단을 내린 것이다.

자신의 죽음이 얼마 남지 않았음을 느끼며 그녀는 이승에서 오지 않는 백석을

내세에나 만나게 해 달라 기원하면서 전 재산을 던져 길상사가 태어나게 한 것이다.

백석 대신에 부처에 쓸쓸하게 귀의한 것이다. 길상사는 그런 비원(悲願)의 절집이다.

우리 현대사의 슬픈 순애보가 아니겠는가! 어디 그들뿐인가, 분단의 희생자들이!

김영한 할머니의 일생, 그 지조와 사람 됨됨이가 우리의 교활한 삶을 돋움 새겨 주고 있질 않은가!

사나이의 의리라는 게 일개 아녀자의 정조만도 못하다는 부끄러움에 그녀만 생각하면 절로 고개가 숙여진다.

어느 사이에 나는 아내도 없고, 또

아내와 같이 살던 집도 없어지고,

그리고 살뜰한 부모며 동생들과도 멀리 떨어져서,

그 어느 바람 세인 쓸쓸한 거리 끝에 헤매이었다.

바로 날도 저물어서,

바람은 더욱 세게 불고, 추위는 점점 더해오는데,

나는 어느 목수네 집 헌 삿을 깐,

한 방에 들어서 쥔을 붙이었다.

(중략)

나는 이런 저녁에는 화로를 더욱 다가 끼며,

무릎을 꿇어 보며,

어느 먼 산 뒷옆에 바우섶에 따로 외로이 서서,

어두워오는데 하이야니 눈을 맞을, 그 마른 잎새에는,

쌀랑쌀랑 소리도 나며 눈을 맞을,

그 드물다는 굳고 정한 갈매나무라는 나무를 생각하는 것이었다.

위는 <南 新義州 柳洞 朴時逢 方> 이라는 제법 긴 시의 일부이다.

나는 투박한 평안도 사투리의 그의 몇 편의 시를 읽을 때마다 萬古烈女 <자야>라는 연인을 품었던

백석의 인간적인 매력에 푹 빠져들어 때로는 가슴이 미어지기도 한숨이 터져 나오기도 한다.

그리곤 분단의 슬픔에, 실향의 허망함에 늘 쓸쓸해지곤 한다.

아마 백석 시인이 나의 선친과 연세가 갑장인데다 같은 평안도 동향이어서 더한 것일 게다.

범초.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

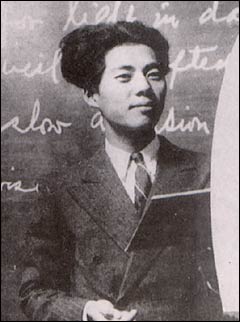

맨 위 사진은 1937년 함흥 영생고보 교사 시절의 백석.

백석은 1930년대 문단의 최고 미남중 한 사람으로 꼽혔다.

1912년 평북 정주 출생. 본명은 백기행(白夔行). 같은 정주 출신 시인 김소월과

오산고보 선후배 사이. 1936년 33편의 시가 실린 모더니즘 계열의 서정시집 ‘사슴’을 출간하면서,

문단의 혜성으로 떠오름. 한정판 100부 출간인 탓에

당시 문학 지망생들에게 이 시집을 필사하는 것은 대 유행이었고,

윤동주도 이 필사본시집을 간직 했었다.1934년 조선일보에 입사해 잡지 ‘녀성’ ‘조광’의 편집을 맡았다.

방랑으로 일관하며 시를 쓰다 일제말 창씨개명 강요와 강제 징용을 피해 만주에

갔다가 해방을 맞았다. 광복과 함께 고향인 정주로 돌아왔으나

김일성 찬양과 체제 선전에 시가 동원되는 것에 반대, 순수서정적인 시를 고집하다 문단에서 소외됐다.

62년 북한 문화계 전반에 내려지 복고주의에 대한 비판과 연관돼 일체의 창작활동 중단했다.

분단 상황 탓에 이전엔 거의 그 존재가 알려지지 않았으나 1988년 월북 문인 해금조치 이후

‘남신의주 유동 박씨봉방’‘나와 나타샤와 흰 당나귀’같은 빼어난 시편들이 이동순 시인(영남대)에 의해서 새롭게

조명되면서 한국 현대 시사(詩史)의 걸작으로 자리잡았고, 그에 관한

학위-연구논문만 100여편 쏟아져나왔다. 문학사상사가 6권까지 발간한 ‘나를

매혹시킨 한편의 시’에서 우리나라 현역 시인들이 가장 좋아하는 시인으로 평가되고 있다.

'좋은 글' 카테고리의 다른 글

| 김영동의 생명의 소리 (0) | 2010.03.22 |

|---|---|

| 법정스님의 저서에서 (0) | 2010.03.22 |

| 용서의 지우개 (0) | 2010.03.04 |

| [스크랩] 꽃이야기 / 바다의 이슬 로즈마리 (0) | 2010.02.23 |

| [스크랩] 5주년 블로그 생활기록부 (0) | 2010.02.16 |