입력 : 2013.06.12 03:05

'소리길'로 바뀐 해인사 紅流洞天… 팔만대장경이 재난 피해 옮겨오고

최치원 은둔하러 들어왔던 골짜기… 형형색색 옷차림 산보객들로 붐벼

감출수록 더 드러나는 아이러니… 퇴계·성철도 경험한 '은둔의 역설'

圓徹 해인사 스님

圓徹 해인사 스님

아웃도어 시장의 세계적 강국(?)답게 형형색색의 등산복은 홍류동길과 조화를 이루었고, 아줌마들의 수다와 선남선녀의 속삭임 그리고 어린이들의 재잘거림은 소리길과 잘 어울렸다. 당장 출발해도 히말라야를 오를 수 있을 것 같은 복장으로 중무장한 채 입술을 일자로 꾹 다물고, 소리마저 거부하는 중년 남성의 침묵을 뒤따라 걷다 보니 어느새 중간 지점인 농산정(籠山亭)에 이르렀다. 신라 말기에 은둔이라는 이름으로 영원히 감춰지길 희망했던 고운(孤雲) 최치원(857~?) 선생이 칩거한 곳이다.

'주역'에는 "천지의 기운이 막히면 현인들은 숨는다(天地閉 賢人隱)"고 했다. 속마음은 세상이 꼴 보기 싫어 숨지만 밖으로는 천지의 기운이 막힌 까닭에 은거할 수밖에 없다는 명분을 제공해 주었다. 그런 의미로도 고전은 참으로 좋은 책이다. 뒷날 은둔을 소극적인 '이은(吏隱)'과 적극적인 '야은(野隱)'으로 나누는 이론까지 등장했다. 그는 육두품 출신이란 신분적 한계를 절감한 나머지 처음에는 이은을 선택했다. 중앙의 화려한 벼슬자리를 마다하고 변방의 미관말직을 전전했다. 갈수록 기울어지는 국운은 급기야 하늘과 땅의 기운마저 멈추게 했다. 결국 초야에 묻혀 사는 야은을 선택함으로써 스스로 자기 구원의 길을 찾아간 것이다.

하지만 어디든지 숨구멍은 있기 마련이다. 해인사에 머물고 있는 형인 현준(賢俊) 대사가 든든한 의지처였다. 여러 은둔처를 찾다가 마침내 이 자리로 낙점한 것은 형의 영향으로 짐작된다. 그리고 형의 도반(道伴)이었던 정현(定玄) 스님과도 도담(道談)을 나눌 만한 허물없는 사이가 되었다. 이후에도 이곳을 찾는 은둔객은 셀 수 없이 많았다. 바위에는 애써 흔적을 드러내고자 하는 덜 떨어진 이들의 이름 석 자가 곳곳에 새겨졌다. 농산정 인근 맞은편 언덕에는 지금도 '짧은 은둔'을 꿈꾸는 사람들을 위해 몇 채의 기와집이 '민박' 간판을 달고 있다. '정감록'은 이 지역을 피신하기 좋은 십승지(十勝地)에 포함했다. 세계문화유산이 된 팔만대장경이 육백여년 전 해인사로 옮겨진 것도 결국 자연재해가 미치지 않는 명당인 까닭이다.

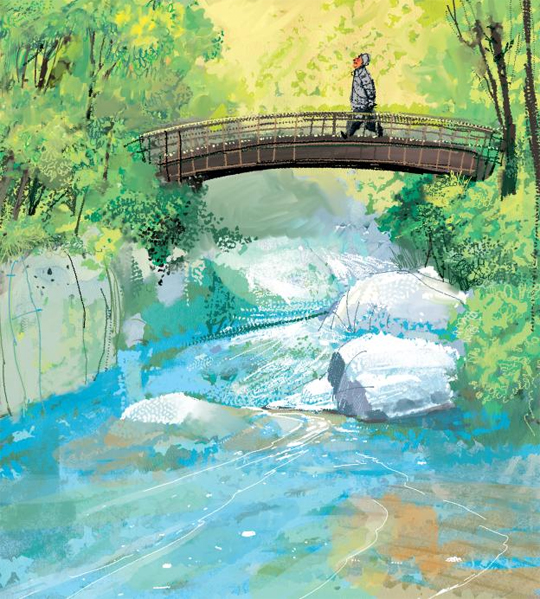

일러스트=이철원 기자

일러스트=이철원 기자

농산정 앞에서 "세상 다투는 소리 귀에 닿을까 두려워 흐르는 물로 만 겹의 산을 쌓았네"라고 읊었던 은둔 시인을 향해 일제강점기 예운(猊雲) 이동식 거사는 "이미 흐르는 물로써 세상의 때를 씻었으니 만 겹 산으로 다시 귀 막을 필요는 없다"고 훈수하면서 재야고수로서 면모를 과시했다. 이동식 거사는 농산정뿐만 아니라 홍류동천을 중심으로 가야산 19명소에 대한 연작시를 남겼다. 오래전 필자는 습작 삼아 열아홉 편의 한시를 한글로 번역했다. 소리길이 생기면서 모퉁이마다 그 시가 한글 안내판 구실을 하고 있는 게 아닌가! 그 앞에서 한 자 한 자 소리 내 읽으면서 "좋다!" 하고 맞장구를 쳐주는 누군가를 만날 때면 역자로서 흐뭇한 표정을 숨길 수가 없었다.

감춘 것은 당사자의 의지이지만 알려지는 건 제삼자의 뜻이다. 숨은 것을 들추고자 하는 것이 굳이 누구의 허물이라고 말할 수 있겠는가? 이황(李滉·1501~1570) 선생은 안동 골짜기 계곡으로 숨으면서 '퇴계(退溪)'라고 이름했고, 성철(性徹·1912~1993) 선사는 가야산 백련암으로 몸을 옮기면서 '퇴옹(退翁)'으로 자청했다. 신비주의를 의도한 은둔은 아니었지만 결과적으로 신비주의적 은둔이 되었다. 은둔이 역설적으로 세세생생 당신들을 드러나게 한 것이다. 이 역시 은둔이 가진 또 다른 반전 아니겠는가?

요즘

요즘 싸이 공감

싸이 공감 조선블로그

조선블로그 MSN 메신저

MSN 메신저